心理学史

-

先秦汉代(公元前500-200年)

Pre-Qin-Han Dynasty 500-200 BCE - 中国认知与处理方式

《黄帝内经》是中国传统医学最根本的古代经典。

心病称为“志疾”“心忧”“郁病”“癫狂”,与气血失调、情志不和有关;认为“七情致病”(喜怒忧思悲恐惊) -

古希腊古典时期(公元前480-323年)

Classical period in Ancient Greek (480-323 BCE) - 西方认知与处理方式

提出体液失衡理论的希波克拉底肖像

古希腊认为精神病由体液失衡(如“黑胆汁过多”)引起(希波克拉底);或被神灵惩罚(如癫狂) -

隋唐至宋元时期(公元前600-1300年)

Sui–Tang to Song–Yuan Dynasties 600-1300 BC - 中国认知与处理方式

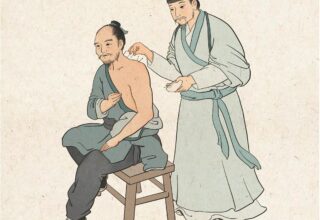

针灸是中医的重要组成部分,其原理是将细针插入特定的穴位。

发展“情志致病”理论,中医将心理问题与肝郁、心神失养等联系;常通过调气、针灸、草药、劝导治疗 -

中世纪(公元前476-1000年)

Medieval period (476-1000 BC) - 西方认知与处理方式

中世纪驱邪插图

中世纪认为心理异常是“魔鬼附体”或“女巫行为”,治疗靠驱魔、火刑、禁闭等极端手段 -

明清时期(公元前1368-1911年)

Ming and Qing Dynasties 1368-1911 BC - 中国认知与处理方式

清代医案抄本

涌现大量“心病”医案,称为“癫证”“狂证”“郁证”;讲究“调心养性”,有时也辅以儒家道德教化 -

近代以前的精神病学(公元前1600-1900年)

Pre-modern Psychiatry 1600-1900 BC - 西方认知与处理方式

精神病院的历史照片

文艺复兴后转向自然主义与理性,人格分裂、抑郁症等分类开始萌芽;但依然以监禁为主 -

近代(晚清至民国,1900-1949年)

Modern Period (Late Qing–Republic of China, 1900–1949 CE) - 中国认知与处理方式

手抄古文

接触西医心理学,但仍主张医道合一;精神病患者可能被家属视为“走火入魔”或“神经虚弱” -

现代精神病学发展:人格理论的形成(公元前1900-1940年)

Psychiatric Era Development of Personality Theories 1900-1940 BC - 西方认知与处理方式

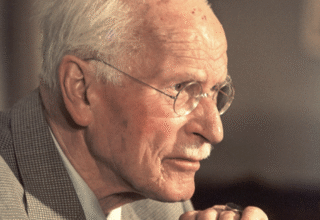

卡尔·荣格的肖像

出现弗洛伊德精神分析、容格人格理论;心理疾病开始被视为科学问题 -

-